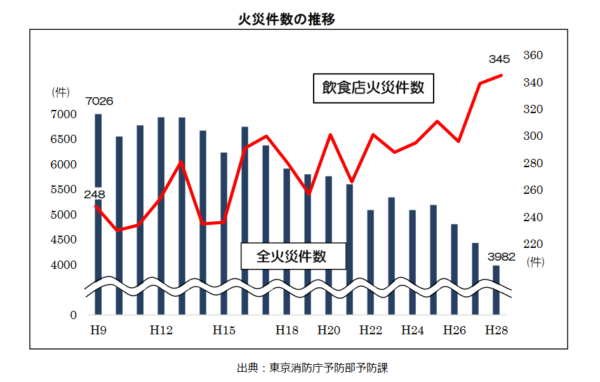

加傾向にあります。なかでも火を使用する厨房からの出火が約半数を占めています。 東京消防庁がまとめたガイドラインの冒頭には次のような記述があります。

飲食店からの火災件数が増加傾向にある原因として、調理方法の多様化、調理の効率化、調理時間の短縮化の為に厨房設備の高火力化や複合化が進んでいることに加え、店舗営業時間が長時間化して昼夜を問わず厨房設備等を使用する為メンテナンス等に要する時間が短くなっていることを指摘しています。また、非正規雇用従業員つまりアルバイトの依存率が高まっており正規の調理人が厨房機器を扱う機会が減ってきていることも理由の一つとしてあげています。今回は、いくつかのキーワードをもとに飲食店が起こす火災の原因の分析とその対策について考えて見たいと思います。

Contents

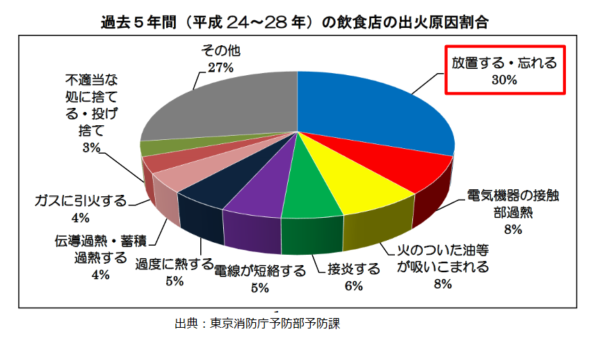

飲食店の出火原因についての分析

飲食店の出火原因で一番多いのが「放置する」「忘れる」です。 文字通り油や食材を火にかけたまま火の前を離れることを意味します。実に出火原因の3割にものぼります。2016年に起きた糸魚川市大火災の出火原因も、食材を入れた鍋を火にかけたままその場を離れ、戻った時には火の手が上がっていたと報道されています。 次に多いのが8%を占める「過熱」による出火です。 具体的には、フライヤーなど揚げ物調理器具の過熱により油に引火するケースと高温の油がダクト等に吸い込まれ発火する火災です。以前から問題視されているようですが、フライヤーなどの業務用調理器具に調理油加熱防止装置の設置義務がないことがそもそもの原因だと言われています。 3番目が「ガス等への接炎引火」が全体の6%を占めています。 これも業務用コンロに立消え安全装置が付いていないが為に、吹きこぼれた際にコンロの火が消え、それでも出続けるガスに他の調理器具の火が引火し火災を引き起こすというものです。 こうして飲食店の出火原因を見てみると上位4つで5割を超える事が分かります。裏返せば、この4つについて対策を講じていれば高い確率で出火を防ぐことが出来ると言えるでしょう。

飲食店が火災・爆発をおこした時どこまで補償するの?入るべき火災保険とは~法律も徹底解説~

飲食店火災の延焼拡大原因について

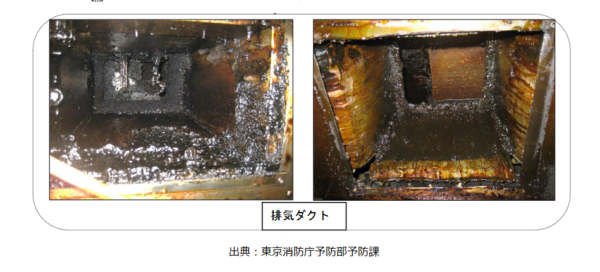

このところ目につく飲食店の火災に、焼肉店が多く含まれています。これには理由が存在することが分かっています。 焼肉など脂分を多く含む煙を店外に出す排煙ダクト。このダクト内にたまった脂分に火のついた油分が吸い込まれることで引火し、ダクト内に付着した脂分が導火線の様な役割をして店内のダクトや天井が延焼する火事が多発しています。 本来不燃材料を使用し作られた排気ダクトが燃えることや、延焼の手助けをするとは誰も考えなかったことでしょう。 また、消防法では、排気ダクトの入口付近に「防火ダンパー」といって排煙ダクト内が高温になった場合や火のついた油分が侵入しようとした際に、熱を感知するヒューズが作動しダクト入り口をシャットアウトする装置の設置を義務付けています。 それにも拘わらず火がダクト内に侵入するのはなぜでしょうか。これも消防庁の実験で証明がされているのですが、毎日の料理から立ち昇る脂分が防火ダンパーの可動部分に付着し、時間と共に固着することで、いざダクト内が高温になってニューズが作動しても実際には作動しないことが報告されています。 更にレポートでは重要なヒントを与えてくれています。

ダクト内に溜まる脂分は火元に近い場所ほど溜まりやすく、遠くなるほど少なくなると言います。また、ダクトが曲がっている部分いわゆるエルボーと呼ばれる付近も溜りやすいといいます。

ダクトを介しての延焼を防ぐには、まず防火ダンパーが清掃できる開口部か手が届く場所に設置しこまめにメンテナンスを行うことが重要です。

次にダンパーの先の部分やエルボー付近にも点検口を儲けて、溜まった脂分をスクレイパーと呼ばれるヘラの様なもので掻きとる作業を定期的に行う必要があります。

長い時間放置すればその分堆積物が増えるので清掃は大変ですが、月単位や四半期に一度の割合であれば、ヘラを使用しなくとも業務用洗剤で拭き取ることも可能です。

更にレポートでは重要なヒントを与えてくれています。

ダクト内に溜まる脂分は火元に近い場所ほど溜まりやすく、遠くなるほど少なくなると言います。また、ダクトが曲がっている部分いわゆるエルボーと呼ばれる付近も溜りやすいといいます。

ダクトを介しての延焼を防ぐには、まず防火ダンパーが清掃できる開口部か手が届く場所に設置しこまめにメンテナンスを行うことが重要です。

次にダンパーの先の部分やエルボー付近にも点検口を儲けて、溜まった脂分をスクレイパーと呼ばれるヘラの様なもので掻きとる作業を定期的に行う必要があります。

長い時間放置すればその分堆積物が増えるので清掃は大変ですが、月単位や四半期に一度の割合であれば、ヘラを使用しなくとも業務用洗剤で拭き取ることも可能です。

飲食店の火災予防対策~2つのポイント~

二つのポイントがあります。- 厨房機器への安全装置

- 従業員など厨房で働く人への啓蒙

~まとめ~

都内の飲食店の平均営業時間が約11時間と言われています。朝は午前11時頃から午後22時から23時までの営業店が大半です。 なかには24時間営業や深夜、早朝の営業店もあります。その中で飲食店の出火時間は、「午後21時台が一番」でつぎに午前11時台が続きます。 ただ、その他の時間帯でもコンスタントに出火しており飲食店は常に火災のリスクと向き合いながら営業しなければならないことを物語っています。 ようやくコロナが収まり日常を取り戻した今こそ防火に関する環境を整えて下さい。 出典:東京消防庁予防部予防課 飲食店の厨房設備等に係る火災予防対策ガイドラインいますぐチェック!飲食店が必ず直面する3大リスクとその対処法を伝授