Contents

2017年 飲食店の倒産 2000年度以降で最多 8割は小規模店舗

「5000万円未満」の小規模倒産の構成比が81.7%を占め、10年前と比べ10.7ポイント増加した。これはなんでしょうか? 2017年10月東京株式市場は1996年7月以来の16連騰という高値更新に沸きました。 ちまたでは好景気感を実感できないのですが上場企業が軒並み業績を上方修正するのですから大手の企業に関しては力強さが備わって来たのではないでしょうか。 さてそんなおり、帝国データバンクが発表した2017年度上半期の外食関連業者の倒産動向調査に驚きと注目が、 一体どのような内容だったのか今回はそのレポートの中身について解説いたします。

飲食店 「 休廃業・解散 」 件数データからみえてくることとは

倒産件数・負債総額

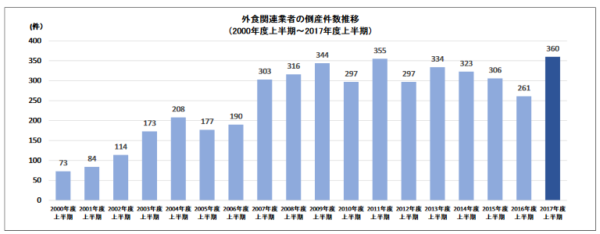

衝撃的だったのが2017年度上半期(4月~9月)の外食関連業者の倒産件数が360件にのぼり、前年同期で比べると38%もの増となっていること。 近年、上半期で前年度を上回るのは4年ぶりということですが、実はこの360という数字は2011年の上半期倒産件数355件を抜いて記録のある2000年度以降で最多となったのです。 株の世界では1966年以来の連騰を記録するなか、同じような期間内で外食関連業者の倒産件数が最多を記録する背景になにがあるのでしょうか。 まずは外食関連業者の倒産件数推移表。

2009年344件と2011年の355件

2009年については、前年に起こったリーマンショックの影響でしょう。

2011年は東日本大震災の影響。

では2017年の最高件数は何によってもたらされているのでしょうか?

過去二回の最高件数を記録した要因が世界経済と自然災害であったように、2017年の上半期も自然災害が関わっているのではないかと考えます。

2016年10月に北海道を直撃した3つの台風によるニンジン、ジャガイモ、タマネギの高騰が。

未だ影響が続く中、2017年の夏は21間雨の続いた東京だけでなく、全国的な冷夏と長雨で日照不足。

同じ野菜でも、今度はキュウリやナスの価格が1.5倍になるなど飲食店経営を圧迫していることが一因です。

ただ決定的な理由とまでは言い切れません。

まずは外食関連業者の倒産件数推移表。

2009年344件と2011年の355件

2009年については、前年に起こったリーマンショックの影響でしょう。

2011年は東日本大震災の影響。

では2017年の最高件数は何によってもたらされているのでしょうか?

過去二回の最高件数を記録した要因が世界経済と自然災害であったように、2017年の上半期も自然災害が関わっているのではないかと考えます。

2016年10月に北海道を直撃した3つの台風によるニンジン、ジャガイモ、タマネギの高騰が。

未だ影響が続く中、2017年の夏は21間雨の続いた東京だけでなく、全国的な冷夏と長雨で日照不足。

同じ野菜でも、今度はキュウリやナスの価格が1.5倍になるなど飲食店経営を圧迫していることが一因です。

ただ決定的な理由とまでは言い切れません。

規模別倒産傾向

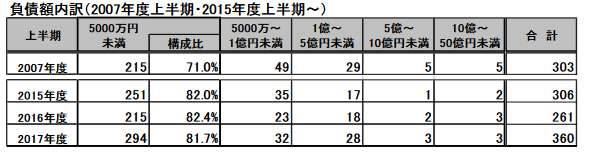

360件の倒産件数の中身を規模から見ます。 負債額内訳表を見るわかるように、負債規模が高いほど倒産件数が少なく、逆に負債額が少なくなるほど倒産件数が増えるという傾向が。

2017年度の5,000万円未満の項目を見れば実に構成比の81.7%

これは2007年に比べて10ポイント以上も増えていることから、小規模の飲食店が苦しんでいる姿がハッキリととらえることが出来ます。

負債額内訳表を見るわかるように、負債規模が高いほど倒産件数が少なく、逆に負債額が少なくなるほど倒産件数が増えるという傾向が。

2017年度の5,000万円未満の項目を見れば実に構成比の81.7%

これは2007年に比べて10ポイント以上も増えていることから、小規模の飲食店が苦しんでいる姿がハッキリととらえることが出来ます。

業態別倒産傾向

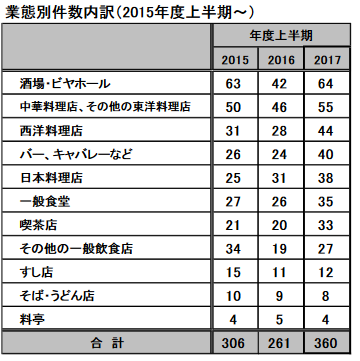

飲食店のどの業態が倒産しているのか。 日本標準産業分類により振り分けられた外食産業の業態が11の種類に分けられているのですが、たとえば一番馴染みのある居酒屋、焼き鳥、おでん、もつ焼きといった昔ながらの飲食店。 ダイニングバーやバルといった今風の飲食店も「酒場・ビヤホール」などに含まれ倒産業態に含まれています。 同様にラーメン、カレー、焼肉、餃子などエスニック料理系は「中華料理、その他の東洋料理」にひとくくりに。 実はこの「中華料理、その他の東洋料理」というふたつの業態が毎年倒産件数と倒産割合の1番、2番を占め、もっとも他の業態に比べ店舗数も格段に多いことがあげられますが、小規模で起業しやすいという点も共通しています。 その対極にあるのが、技術的に参入障壁の高いといわれる寿司店に土地、建物それと人件費を賄うだけの資本が必用な料亭、原価率が低く利益の出やすいそばやうどんと言った業態の倒産件数はあまり多くありません。 業態別の倒産傾向を見ておりますと昨今の外食産業界で売上を伸ばしている業態が含まれることに気づきます。

焼き鳥で店舗を伸ばす会社に串カツで売上を伸ばす会社など本来大手が進出して来なかった業態に価格帯、それと店舗のサイズを小さくして出店。

業態別の倒産傾向を見ておりますと昨今の外食産業界で売上を伸ばしている業態が含まれることに気づきます。

焼き鳥で店舗を伸ばす会社に串カツで売上を伸ばす会社など本来大手が進出して来なかった業態に価格帯、それと店舗のサイズを小さくして出店。

結 論

業績の伸びている彼らは、ナショナルチェーンとまではいきませんが駅前や商店街の一等地に店を構えることが出来ます。 セントラルキッチンで大量に作られた食材を使う訳ですから、仕入れの価格面でも圧倒的に有利、それゆえ小規模 飲食店と同じかそれ以下の値付けを可能にしているわけです。 これまで大手と個人の小規模 飲食店は客層の住み分けをしながら共存して来たのに、大手が大きな資本で小規模 飲食店の客層に殴り込みをかけて来た形に。これでは、小規模店舗はひとたまりもありません。 そこにもってきて、野菜の高騰と円安が続くことで仕入れコストが上がるというダブルパンチが資金繰りの悪化を招き今回の倒産件数につながっていると結論付けます。小規模飲食店が生き残る道はある

さて小規模店舗が生き残る道はないのかといえばそうではありません。 ただ小回りの効かない大手に対して差別化を図る工夫が必要。 同じ焼き鳥でも特定の産地や特定の品種などで差別化したり、酒の種類などを東北の酒蔵から数多く取り寄せたり、県を絞ってすべての酒蔵の種類をそろえるなどが差別化につながります。 ただでさえ参入障壁が低い業態では、他店と何が違うのかを明確に打ち出し、一般受けするお店から、そう多くはないが確実に存在するコアなファンを作り出す店舗やメニュー作りがますます生き残りのカギとなりそうです。飲食店の閉店と廃業の実態 倒産動向調査レポート2020年更新版