Contents

速報!2017年 飲食店の倒産件数が過去最多

2018年1月16日に2017年の倒産動向の調査結果が2社より発表になりました。その2社とは、帝国データバンクと東京商工リサーチです。ご存知の方も多いかと思いますが簡単にご説明します。帝国データバンクは創業100年を超える信用情報の草分けにしてシェア60%を超える最大手です。方や東京商工リサーチは業界2位ながら創業は帝国データバンクよりも古く帝国データバンクにはない会社情報を数多く持つことで知られています。 さて、そんな2社が同時に飲食業についての単独レポートを出すことは少なく今回の内容が世間の耳目を集める結果であったと容易に判断できます。 今回はどこよりも早くこの2社のレポートを速報という形で店サポ読者の皆様にお届けしたいと思います。2社のデータ比較

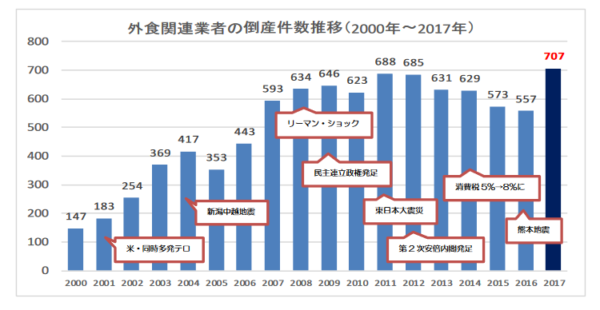

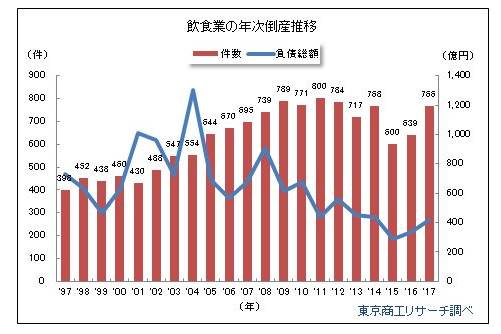

帝国データバンク(以下TDB)と東京商工リサーチ(以下TSR)の過去のデータ動向を比べてみたいと思います。この比較で大きなズレがあるようだと、比較対象として不適切でありそもそも別の要素を含む異なるデータとして捉えなければなりません。

ご覧の様に概ね推移が似かよっていますので、類似データの分析として話を進めたいと思います。

ご覧の様に概ね推移が似かよっていますので、類似データの分析として話を進めたいと思います。

倒産件数動向

2016年と比較した2017年の倒産件数について見てみましょう。TDBのデータによれば前年比150件増の27%増となっています。TSRは127件増の20%増となっています。TDRの集計では2011年以降減少を続けていたのに6年ぶりの増加となっています。同じくTSRも2011年をピークに減少傾向にあった倒産件数が6年ぶりの増加です。業態別倒産動向

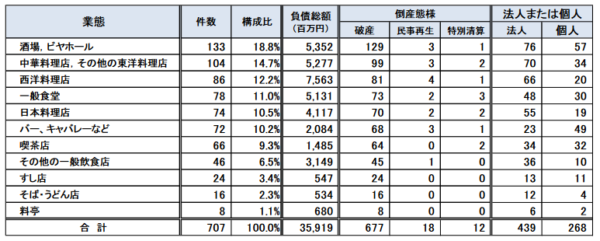

2社の分類方法が若干異なる為、政府の統計に用いられている日本標準産業分類に準じて数字を拾っているTDBの内容を確認したいと思います。 2017年に倒産した707件の内一番多かった業種は「酒場、ビアホール」の133件で全体の20%近くを占めています。この酒場、ビアホールには居酒屋、焼鳥屋、おでん、もつ焼屋、ダイニングバーなどが含まれます。

二番目に多かったのが、「中華料理、その他の東洋料理店」の104件で全体の15%を占めています。この中に分類される業態は、ラーメン、中華、カレー、焼肉、餃子などです。

三番目に、レストラン、フランス料理、イタリア料理などの「西洋料理店」が86件、同12%で続きます。

TSR独自の分類で目を引く業態があります。「宅配飲食サービス業」、お弁当のテイクアウトなどの「持ち帰り飲食サービス業」なども2016年に比べ倒産件数を増やしており、宅配で8%、お弁当で28%となっているのが目を引きました。

逆に2016年に比べ倒産件数が減った業態もあります。「そば、うどん店」の6件減少や「すし店」の2件減少などがそれです。

2017年に倒産した707件の内一番多かった業種は「酒場、ビアホール」の133件で全体の20%近くを占めています。この酒場、ビアホールには居酒屋、焼鳥屋、おでん、もつ焼屋、ダイニングバーなどが含まれます。

二番目に多かったのが、「中華料理、その他の東洋料理店」の104件で全体の15%を占めています。この中に分類される業態は、ラーメン、中華、カレー、焼肉、餃子などです。

三番目に、レストラン、フランス料理、イタリア料理などの「西洋料理店」が86件、同12%で続きます。

TSR独自の分類で目を引く業態があります。「宅配飲食サービス業」、お弁当のテイクアウトなどの「持ち帰り飲食サービス業」なども2016年に比べ倒産件数を増やしており、宅配で8%、お弁当で28%となっているのが目を引きました。

逆に2016年に比べ倒産件数が減った業態もあります。「そば、うどん店」の6件減少や「すし店」の2件減少などがそれです。

飲食店オーナーの奮闘記:物価高での逆境と光明~廃業の危機から立ち直ったキッカケとは

負債規模別倒産件数

TDBの集計では、全倒産件数の81%にあたる573件が負債金額5,000万円未満の小規模事業者となっています。同様の集計をTSRで見てみると負債金額1億円未満の倒産が90%を占めているとあります。どちらも倒産をした企業の大半が小規模な企業で占められていることを物語っています。原因別倒産割合

TDBのまとめでは2017年の全倒産件数の88%が「販売不振」となっており、TSRの集計でも81%が「販売不振」を理由に挙げています。まとめ比較

2社のレポートのまとめを比較すると共通のコメントが出てきます。2017年の飲食店の倒産件数の増加理由最大のポイントは人件費高騰をあげています。人手不足から人件費の増加が及ぼす影響が大きかったとまとめています。特に店舗件数が多い企業にとっては店舗維持の為に大きな負担となっているようです。また食材の仕入れ価格があがっていることもその要因の一つとしてあがっており、全体としてコストアップの影響が大きいと結論付けています。 TDB独自のコメントでは、個人事業者にも言及しており、今後代表者の高齢化に伴う休業や廃業が加速するのではと予想をしています。 TSRでは、新しいビジネスモデルが長続きしない時代に入り顧客離れが早まる一方で、景気上昇を実感できない消費者心理が売上不振を招いていると結んでいます。 2017年日経平均株価は1月末に付けた19,041円から12月末には22,765円まで上昇し、額で言えば3,724円、率で言えば約20%も上昇しました。正に80年代バブル以来の活況を呈していますが、その実感が湧かないのはレポートを見るまでもありません。昨今よく耳にする「適温経済」という言葉があります。好景気の割に物価が上がらない状態を指した表現です。どうやら飲食業界にとって厳しい状況は2018年も続きそうです。飲食店の閉店と廃業の実態 倒産動向調査レポート2020年更新版