Contents

食品衛生法改正案「HACCP」とはなにか

厚生労働省は、これまで以上に食の安全確保を図るために食品衛生法を一部改正して、食品衛生管理の国際標準である「HACCP」(ハサップ)をすべての食に関わる事業者に義務付ける法案を2018年から進めてきました。当初は食料品製造業者などに義務付けを進め補助金なども支給してきましたが、令和3年6月から小型飲食店舗も原則導入をすることに法改正されました。 さて、初めて耳にする方が多いであろうこのHACCPとは一体何で、今後どのように食品等事業者に関わってくるのか簡単に見て行きたいと思います。HACCPとはなにか

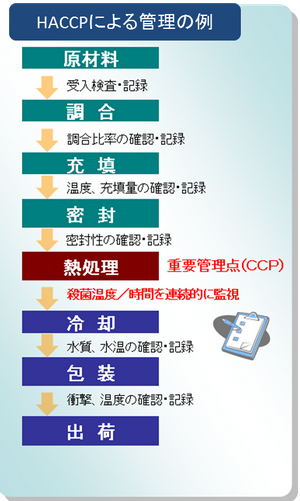

「Hazard Analysis and Critical Control Point」の頭文字をとって作られたのがHACCPです。日本語にすると、「食品の危害分析と重要管理点方式」となります。もう少し詳しくいうと、食品の製造、加工のすべての工程で発生する恐れのある微生物汚染の危害についての調査分析が前段のHAで、後半のCCPはHAの分析をもとに製造工程のどの段階で対策を講じればより安全性が確保された製品を作ることが出来るのかを定めた重要管理項目からなっています。義務化の背景

食品衛生管理の国際基準であるHACCPを義務化する先進国が増える中日本はまだ制度化できていないことがあげられます。またこのところ金属等の危険性のある異物混入による回収告知件数が増加傾向にあること、一方で発生件数の下げ止まり傾向にある食中毒も元を正せば、一般衛生管理の実施状況の不備が原因であることも理由として挙がっています。そしてこの法案を急ぐ背景に2021年の東京オリンピック、パラリンピックがあったといわれています。厚生労働省は世界に日本の食品衛生管理の水準をアピールしたいという思惑があったようです。 一体厚労省はHACCPを使って何をしたいというのでしょうか。 現在の食品衛生管理は、規模や取扱原料が異なる食品業界であるにも拘わらず画一的な衛生管理を行っていると言っていいでしょう。この状況を大幅に発想転換して、各食品業者自らに、製品ごとの製造工程や食材に応じた危害を検証、分析させ事業者主体の衛生管理方式をとろうと言うものなのです。

食品事業者に求められるものとは

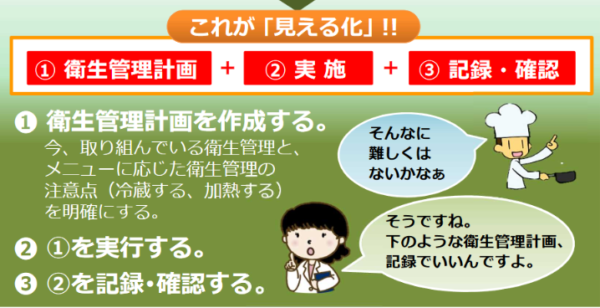

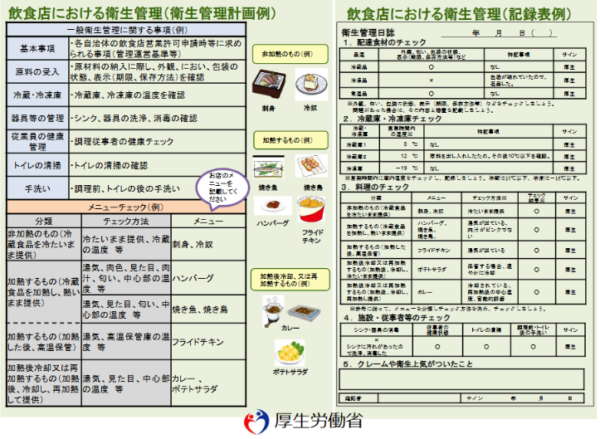

各事業者は、①「HACCPに基づく衛生管理」と②「HACCPの考えを取り入れた衛生管理」のどちらかに振り分けられます。現在までのところでは、主に製造業は①グループに、小規模の飲食店は②のグループに分かれます。まず①では7つの原則の履行が求められます。各工程の危害要素の洗い出しに、対処方法の検討、金属探知機や加熱滅菌処理の徹底、各工程が適切に管理されているのか常にモニタリングを要求されます。もし飲食店がこのようなレベルを求められるとしたら日本中の飲食業者は立ち行かなくなります。 では②とはどのようなものなのでしょうか。 正式には厚労省が手引書の内容を待たなければなりませんが、今言われている情報ではこれまでの一般衛生管理の内容がベースとなっているようです。つまり「5S」と言われるもののチェックです。

正式には厚労省が手引書の内容を待たなければなりませんが、今言われている情報ではこれまでの一般衛生管理の内容がベースとなっているようです。つまり「5S」と言われるもののチェックです。

- 整理

- 整頓

- 清潔

- 清掃

- 躾(しつけ)

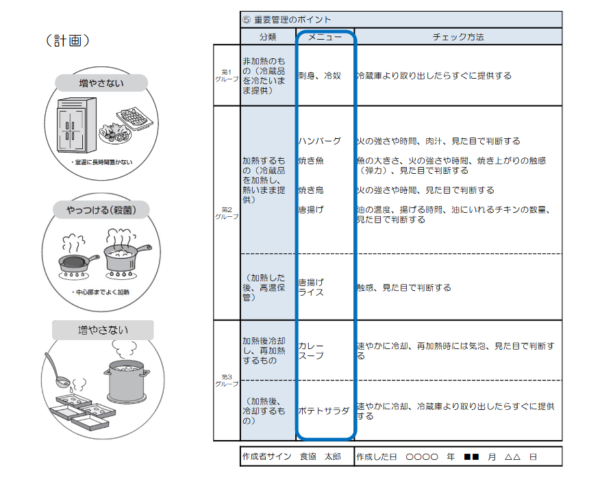

また、調理過程で食中毒を引き起こす有害な微生物を増殖させない為に調理内容に沿った温度帯の順守を義務つけています。下記がその一例です。

また、調理過程で食中毒を引き起こす有害な微生物を増殖させない為に調理内容に沿った温度帯の順守を義務つけています。下記がその一例です。

もともと1960年代にNASAつまりアメリカ航空宇宙局が高い安全を求める宇宙食の為に開発をしたものですが、1993年に国連の国連食糧農業機構(FAO)と世界保健機関(WHO)の合同期間コーデックス委員会が「HACCP12の手順」ガイドラインを発表したところから国際基準として導入する国が増えたようです。日本のHACCPの施行にあたっては、既に厨房機器メーカーや大手電気設備メーカーの取り組みは早くからスタートしいます。令和3年の法改正により厚生労働省が小型飲食店舗にも本腰を入れて義務化する流れを作ったと入れるでしょう。

もともと1960年代にNASAつまりアメリカ航空宇宙局が高い安全を求める宇宙食の為に開発をしたものですが、1993年に国連の国連食糧農業機構(FAO)と世界保健機関(WHO)の合同期間コーデックス委員会が「HACCP12の手順」ガイドラインを発表したところから国際基準として導入する国が増えたようです。日本のHACCPの施行にあたっては、既に厨房機器メーカーや大手電気設備メーカーの取り組みは早くからスタートしいます。令和3年の法改正により厚生労働省が小型飲食店舗にも本腰を入れて義務化する流れを作ったと入れるでしょう。

それって違法?いまさら聞けない飲食店「風営法」(2016年6月施行)の要点